IT-Sicherheit im Handwerk – Warum kleine Betriebe große Verantwortung tragen

Veröffentlicht am 06. September 2025

Das Handwerk gilt als Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Von der Bäckerei über den Elektrobetrieb bis hin zur Zimmerei sichern Millionen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) Arbeitsplätze und Lebensqualität. Doch während das Handwerk traditionell für handwerkliche Qualität und Verlässlichkeit steht, verändern sich die Rahmenbedingungen rasant. Digitale Auftragsverwaltung, Online-Terminbuchung, vernetzte Maschinen und mobile Kommunikation gehören heute genauso selbstverständlich zum Alltag wie Schraubenzieher und Werkbank.

Mit dieser Entwicklung wächst jedoch auch die Verwundbarkeit. Cyberangriffe sind längst keine Ausnahmefälle mehr, sondern eine alltägliche Bedrohung, die unabhängig von der Unternehmensgröße zuschlägt. Automatisierte Angriffsprogramme durchforsten das Internet nach Schwachstellen – und finden sie gerade dort, wo man sie am wenigsten vermutet: in kleinen Betrieben ohne spezialisierte IT-Abteilung. Für Handwerksunternehmen bedeutet ein solcher Angriff nicht selten den Stillstand des Betriebs, den Verlust von Kundendaten oder sogar die Gefährdung der eigenen Existenz.

Die unterschätzte Gefahr: Warum Handwerksbetriebe ins Visier geraten

Viele Inhaberinnen und Inhaber sind überzeugt, dass ihr Betrieb für Cyberkriminelle uninteressant sei. Doch diese Annahme trügt. Hacker zielen nicht auf Prestige oder Unternehmensgröße, sondern auf einfache Beute. Handwerksbetriebe verwalten Adressdaten, Baupläne, Kostenvoranschläge, Rechnungen und häufig auch Zahlungsinformationen – ein Schatz, der auf dem Schwarzmarkt durchaus seinen Preis hat. Hinzu kommt, dass die Systeme in kleinen Betrieben oft weniger geschützt sind, was Angriffe besonders attraktiv macht.

Ein typisches Szenario: Ein Mitarbeiter öffnet eine scheinbar harmlose E-Mail mit dem Betreff „Neue Rechnung für Ihr Projekt“. Im Anhang befindet sich jedoch Schadsoftware, die unbemerkt das gesamte Netzwerk infiziert. Plötzlich sind alle Dateien verschlüsselt, und auf dem Bildschirm erscheint die Aufforderung, ein Lösegeld in Kryptowährung zu zahlen. Solche Ransomware-Angriffe treffen längst nicht mehr nur Konzerne, sondern auch den kleinen Malerbetrieb oder die Kfz-Werkstatt um die Ecke.

Neben solchen akuten Angriffen spielt auch der Verlust von Reputation eine Rolle. Wer seinen Kunden erklären muss, dass deren Daten in falsche Hände geraten sind, verliert Vertrauen – und Vertrauen ist im Handwerk eine der wichtigsten Währungen.

Strukturelle Schwächen: Wo das Handwerk besonders anfällig ist

Ein wesentlicher Faktor ist die knappe Ressourcensituation. Während große Unternehmen eigene IT-Abteilungen beschäftigen, sind es im Handwerk oft Einzelpersonen, die „nebenbei“ für Computer und Netzwerke zuständig sind. Updates werden verschoben, weil sie den Arbeitsablauf stören könnten, und Back-ups existieren, wenn überhaupt, auf einer externen Festplatte, die nie getestet wurde.

Auch der Einsatz privater Geräte ist ein Risiko. Viele Mitarbeitende nutzen ihr Smartphone für Kundenkommunikation, fotografieren Baufortschritte oder senden Angebote per Messenger. Geht ein Gerät verloren oder wird es kompromittiert, gelangen betriebliche Daten schnell in fremde Hände.

Ein weiteres Problem ist die fehlende Segmentierung von Netzwerken. In manchen Betrieben befinden sich Büro-PCs, Gäste-WLAN und Maschinensteuerungen im gleichen Netz. Dringt Schadsoftware einmal ein, breitet sie sich ungehindert auf alle Systeme aus. Die Folgen reichen von gestohlenen Daten bis hin zum Stillstand von Produktionsanlagen.

Orientierung im Dschungel der Möglichkeiten: Hilfsangebote für KMU

Glücklicherweise müssen Handwerksbetriebe das Thema IT-Sicherheit nicht allein bewältigen. In den vergangenen Jahren haben sich zahlreiche Initiativen entwickelt, die speziell KMU im Blick haben.

Ein zentraler Ansatz ist der Cyber Risiko Check nach DIN SPEC 27076. Dieses Verfahren bietet kleinen Unternehmen eine strukturierte Möglichkeit, ihre aktuelle Sicherheitslage zu bewerten. Dabei werden zentrale Themen wie Passwortrichtlinien, Update-Management, Back-up-Strategien und Notfallpläne durchleuchtet. Am Ende steht ein klarer Bericht mit verständlichen Handlungsempfehlungen. Ein solcher Check ist ein idealer Einstiegspunkt, weil er nicht überfordert, sondern praxisnah und machbar bleibt.

Auch die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand bietet wertvolle Unterstützung. Sie stellt Leitfäden bereit, organisiert Workshops über Handwerkskammern und hilft Betrieben sogar im Notfall, wenn ein Angriff bereits stattgefunden hat. Parallel dazu gibt es die Initiative „Cybersicherheit im Handwerk“, die Online-Selbstchecks, E-Learning-Kurse und praxisnahe Leitfäden anbietet. Solche Plattformen holen Handwerker dort ab, wo sie stehen – mit einfachen Erklärungen und sofort umsetzbaren Tipps.

Nicht zu vergessen: Förderprogramme des Bundes, die die Umsetzung von IT-Sicherheitsmaßnahmen finanziell unterstützen. So können auch kleinere Betriebe notwendige Investitionen stemmen, ohne das Budget zu sprengen.

Konkrete Maßnahmen: So gelingt der Einstieg in die digitale Sicherheit

Der Weg zu mehr IT-Sicherheit beginnt mit Bewusstsein. Geschäftsführungen müssen das Thema zur Chefsache machen. Wer selbst nicht erkennt, dass digitale Risiken existenzbedrohend sein können, wird weder Mitarbeitende sensibilisieren noch Geld für Schutzmaßnahmen bereitstellen.

Ein erster Schritt ist die Bestandsaufnahme. Welche Geräte sind im Einsatz? Welche Softwareversionen laufen? Gibt es regelmäßige Back-ups, und wenn ja: wurden sie jemals getestet? Schon das strukturierte Durchgehen dieser Fragen zeigt, wo die größten Lücken liegen.

Auf dieser Grundlage sollten Basismaßnahmen umgesetzt werden:

- Regelmäßige Back-ups auf externen Datenträgern oder in der Cloud, deren Wiederherstellung geprobt wird.

- Update-Management, das sicherstellt, dass Betriebssysteme, Anwendungen und Router stets auf dem neuesten Stand sind.

- Starke Passwörter und wenn möglich Zwei-Faktor-Authentifizierung für besonders kritische Zugänge.

- Segmentierung des Netzwerks, damit Gäste-WLAN, Büro und Produktion strikt getrennt sind.

- Schulung der Mitarbeitenden, insbesondere zum Erkennen von Phishing-E-Mails und zum sicheren Umgang mit mobilen Geräten.

Entscheidend ist, dass diese Maßnahmen nicht einmalig umgesetzt, sondern kontinuierlich gepflegt werden. IT-Sicherheit ist ein Prozess, kein Projekt mit Enddatum.

Notfallmanagement: Was tun, wenn es doch passiert?

Trotz aller Vorsicht kann kein Betrieb hundertprozentige Sicherheit garantieren. Deshalb gehört ein Notfallplan unbedingt dazu. Dieser sollte schriftlich festhalten, wer im Ernstfall welche Aufgaben übernimmt: Wer informiert den IT-Dienstleister, wer die Kunden, wer die Versicherung? Welche Systeme müssen zuerst wieder funktionsfähig sein, damit der Betrieb weiterlaufen kann?

Ein solcher Plan muss regelmäßig aktualisiert und allen Mitarbeitenden bekannt sein. Nur so lässt sich im Ernstfall Chaos vermeiden. Ähnlich wie in unserem Artikel über IT-Sicherheit in Steuerkanzleien gilt: Strukturiertes Handeln im Ernstfall entscheidet darüber, ob ein Angriff ein Ärgernis bleibt oder zur Katastrophe wird.

Praxisnahe Beispiele aus dem Handwerk

Ein kleiner Metallbaubetrieb aus Süddeutschland erlebte, wie wichtig Back-ups sind. Nach einer Ransomware-Attacke waren sämtliche Baupläne verschlüsselt. Dank einer sauberen Sicherung konnten die Daten innerhalb weniger Tage wiederhergestellt werden – der finanzielle Schaden blieb überschaubar.

Ganz anders erging es einer Bäckerei, die ihre Kassensoftware nicht aktualisiert hatte. Hacker nutzten eine bekannte Sicherheitslücke, um Zugriff zu erlangen. Über Wochen hinweg wurden die Umsätze manipuliert, bis das Finanzamt Unregelmäßigkeiten feststellte. Der Betrieb kämpft noch heute mit den Folgen.

Diese Beispiele zeigen, dass es nicht um abstrakte Bedrohungen geht, sondern um reale Gefahren, die jeden treffen können.

Die Vorteile von IT-Sicherheit: Mehr als nur Schadensvermeidung

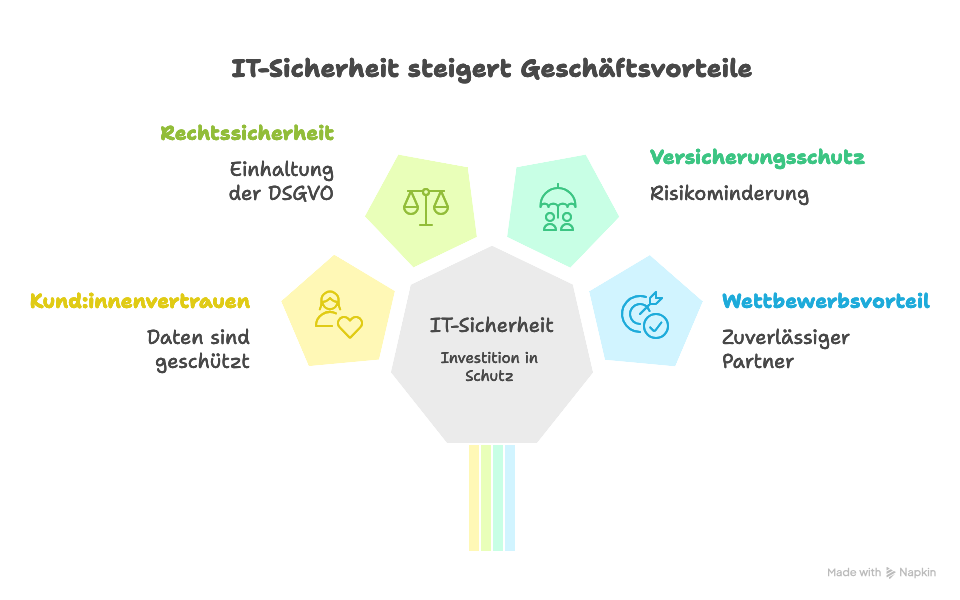

Wer in IT-Sicherheit investiert, gewinnt nicht nur Schutz vor Angriffen. Es entstehen handfeste Vorteile:

- Kund:innenvertrauen wächst, wenn klar ist, dass Daten geschützt sind.

- Rechtssicherheit wird erreicht, weil Vorgaben der DSGVO eingehalten werden.

- Versicherungsschutz greift nur dann, wenn Mindeststandards erfüllt sind – IT-Sicherheit zahlt also direkt auf die Risikovorsorge ein.

- Wettbewerbsvorteile entstehen, weil ein sicherer Betrieb verlässlicher Partner für große Auftraggeber ist.

Damit wird IT-Sicherheit zu einem Qualitätsmerkmal, das weit über technische Aspekte hinausgeht.

Fazit: Sicherheit ist Handwerkssache

Handwerksbetriebe stehen heute vor einer doppelten Herausforderung: Sie müssen den digitalen Wandel gestalten und gleichzeitig ihre Widerstandskraft gegen Angriffe stärken. Wer das Thema ignoriert, riskiert nicht nur Daten und Systeme, sondern auch Vertrauen und Aufträge. Der Weg zu mehr Sicherheit ist jedoch machbar. Schon einfache Schritte wie regelmäßige Back-ups, konsequente Updates und Schulungen der Mitarbeitenden machen einen großen Unterschied. Unterstützungsangebote wie der Cyber Risiko Check oder die Transferstelle Cybersicherheit im Mittelstand helfen, die Maßnahmen strukturiert anzugehen.

So wird IT-Sicherheit zu einem festen Bestandteil des betrieblichen Alltags – und damit zu einer Investition in Zukunft und Bestand des Handwerks.

Nächste Schritte für Handwerksbetriebe

Möchtest du wissen, wie es um die IT-Sicherheit deines Handwerksbetriebs steht? Mit dem CyberRisikoCheck erhältst du eine klare Einschätzung und konkrete Handlungsempfehlungen – maßgeschneidert für KMU im Handwerk.